浏览数量:36 作者:南京市华电中学 发布时间: 2025-09-02 来源:本站

开启研学第一天

出发前,德育副校长常桂香为即将踏上研学之旅的同学们作动员讲话,既点燃了大家对研学的期待,也明确了行前的核心要求。

常校长强调,研学是课堂的延伸,更是品德修行的契机。她特别叮嘱同学们,要将“文明”刻进每一个细节——在参观场馆时保持安静、爱护公共设施,用礼貌言行展现我校学子风采;要把“安全”放在首位,全程紧跟队伍、遵守活动规则,不擅自离队,让老师和家长安心;更要以“纪律”为准则,听从带队老师安排,在集体行动中学会协作与担当,让研学之旅既充实有趣,又规范有序。

第一站 明长城下——从仪凤门到挹江门

研学首站,我们在学校的带领下于8月27日上午直奔“中国古代军事防御体系的巅峰之作”——南京明城墙。站在中华门瓮城前,青灰色的城墙如巨龙盘踞,墙面上深浅不一的砖痕,瞬间将我们拉回明朝永乐年间的营造现场。

以仪凤门作为出发点,初步了解明城墙的历史文化与建筑知识,沿着城墙向西南方向前进,到达挹江门,丈量南京城墙。

第二站 明长城下——静海寺

接着学生在导游带领下到达静海寺进行参观,了解中国近代屈辱史。

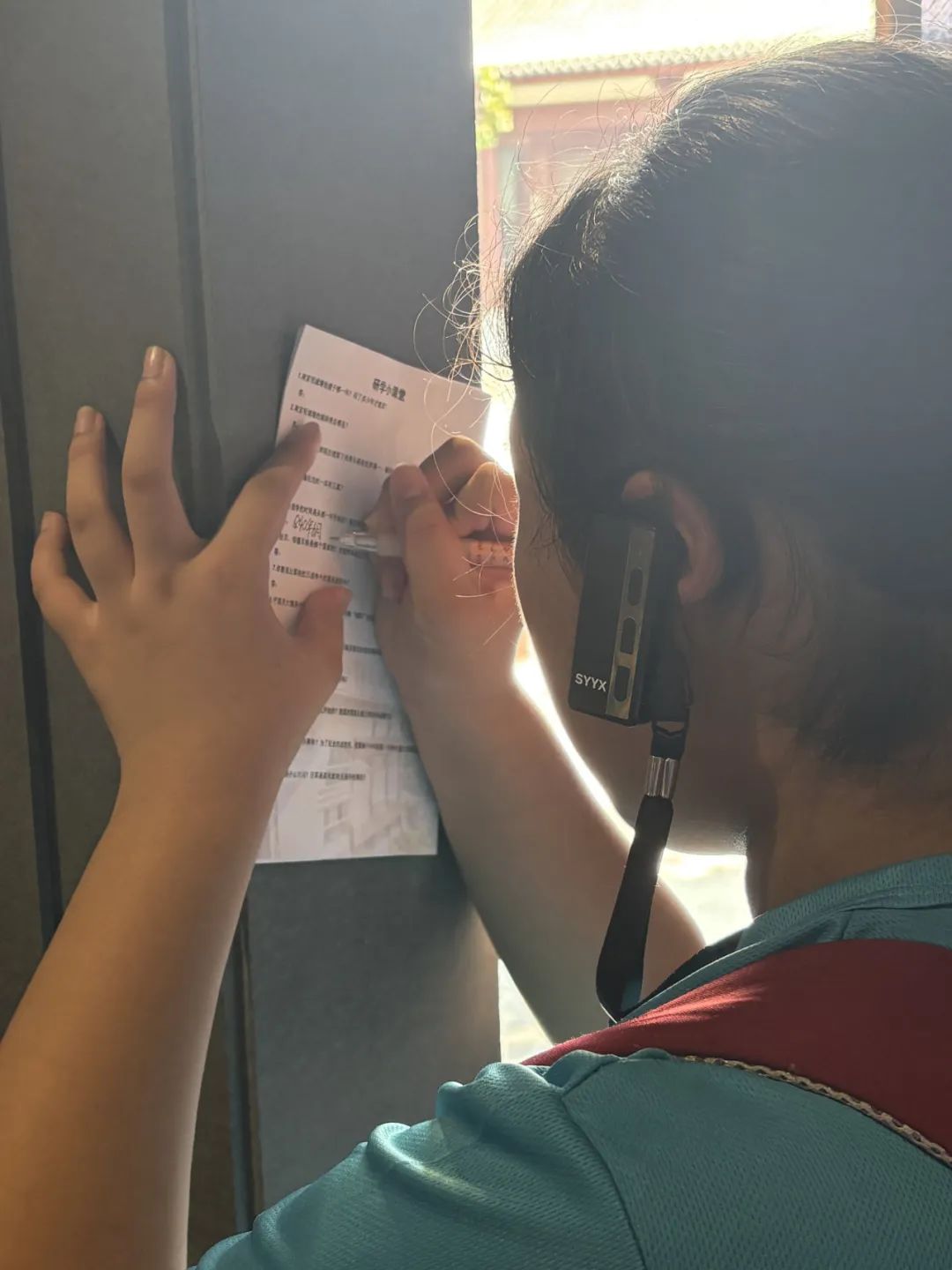

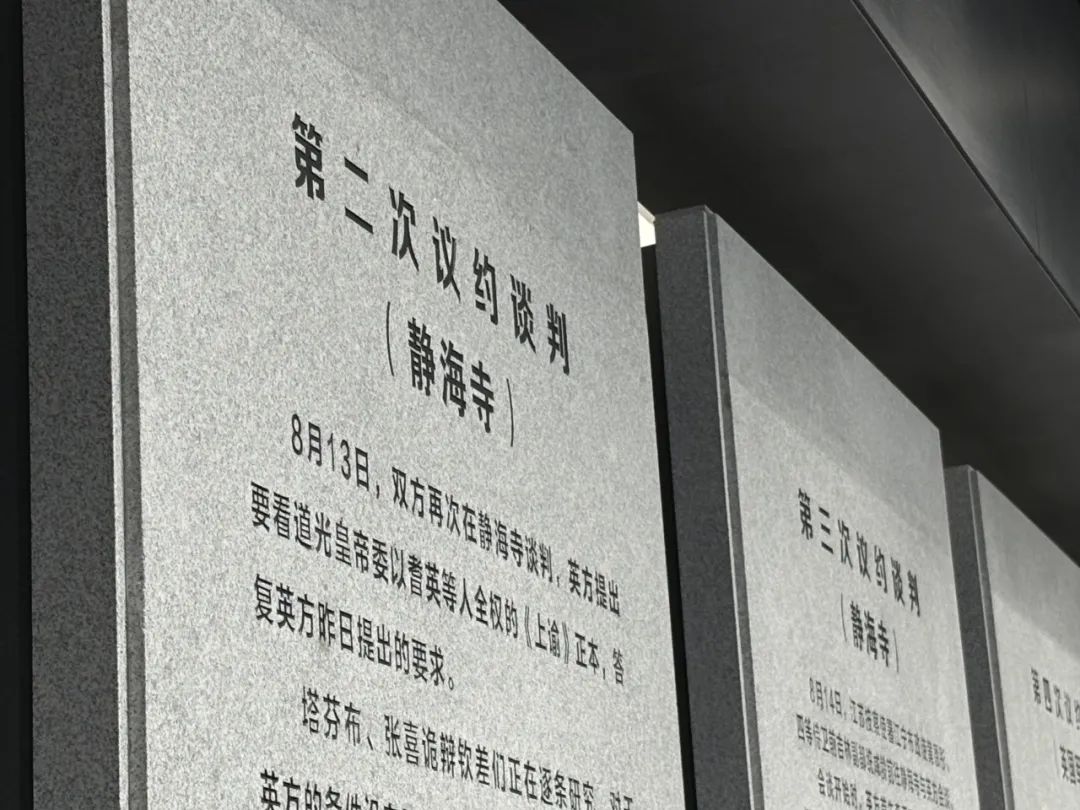

其中有着许多的关键展品与历史实证,包括《南京条约》相关展品、条约原件复制品,当时中英双方谈判的文献资料等等,直观呈现条约签订的背景与过程。还有关于鸦片战争历史文物,如清代抗英将士使用的武器,以及反映当时社会状况的老照片、地图,让学生们深刻理解战争对中国的影响。

所以静海寺不仅是一座宗教建筑,更是承载中国近代屈辱与抗争史的“活教材”。通过实地研学,让学生们直观的感受到历史细节,树立正确的历史观。

第三站 明长城下——中华门

在参观完静海寺后,我们到达了本次研学的重点中华门,在这里我们可以看到城门的主体,导游也为学生们讲述着每一块砖石的重要性,在中华门的城墙博物馆内,更是通过大量丰富的馆藏文物,全面了解明城墙的前世今生。其中有近700块精品城砖,还有明代黎川砖窑、佛郎机等。城砖上铭文多样,不仅有不同字体和身份的铸造者信息,还有一些有趣的铭文,极具特色。

第四站 明长城下——太平门

马上就要到达第一天研学的终点站——太平门。路途中,我们在大巴上听导游讲解着南京历史。

在太平门,我们可以看到南京玄武湖的风光,感受如今太平盛世的美好生活。

开启研学第二天

第一站 南京大屠杀遇难同胞纪念馆——以史为鉴,守护和平

8月28日,初一新生在校领导的带领下,跟随工作人员走进南京大屠杀遇难同胞纪念馆,在庄严肃穆的和平广场举行撞钟默哀仪式,以青春之名缅怀遇难同胞,传承历史记忆。

纪念馆和平广场上,华电中学全体初一新生列队肃立。广场中央的“和平大钟”通体黝黑,钟体上“前事不忘,后事之师”八个大字格外醒目,十二名学生代表分别敲响钟声,每一声都似在诉说那段不能忘却的历史,每一声都饱含对遇难同胞的深切缅怀。 在1分钟的默哀时间里,广场静得能听到彼此的呼吸声,这份沉默里,是对30万遇难同胞的深切悼念,是对历史真相的坚定铭记,更藏着青少年一代守护和平的决心。

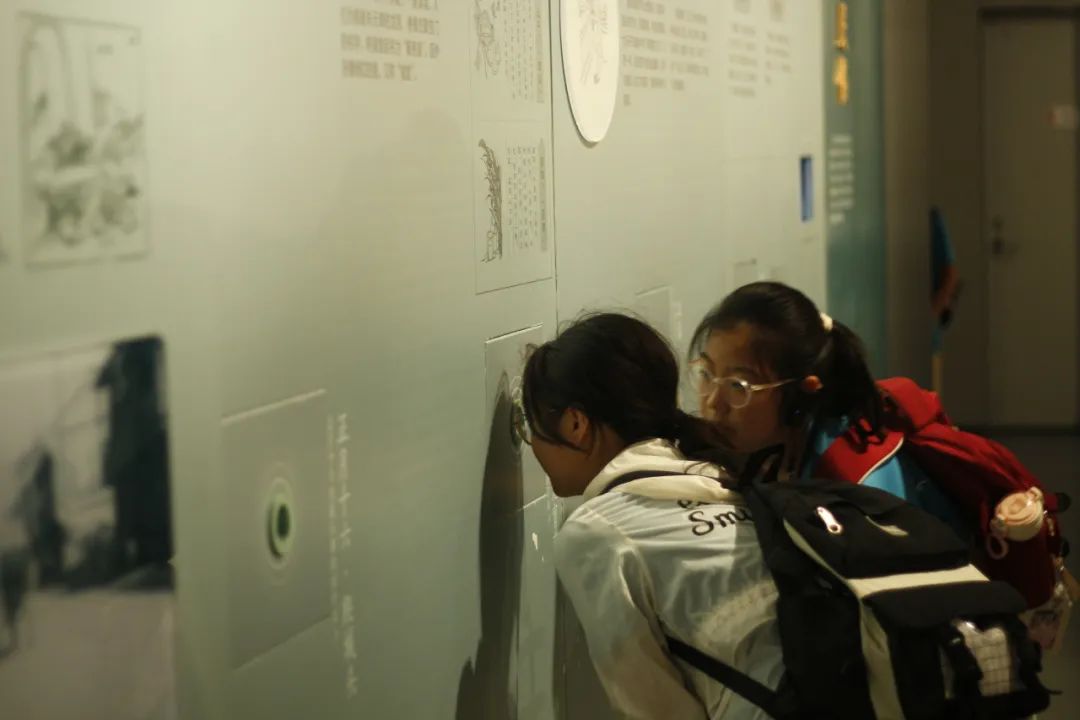

在仪式结束后,学生进入纪念馆,映入眼帘的是广场上的“灾难之墙”,黑色的花岗岩上刻着30万遇难者的姓名,触目惊心。我们跟着讲解员缓缓前行,在“万人坑”遗址前停下脚步:玻璃展柜下,是层层叠叠的骸骨,馆内的影像资料更让我们红了眼眶。

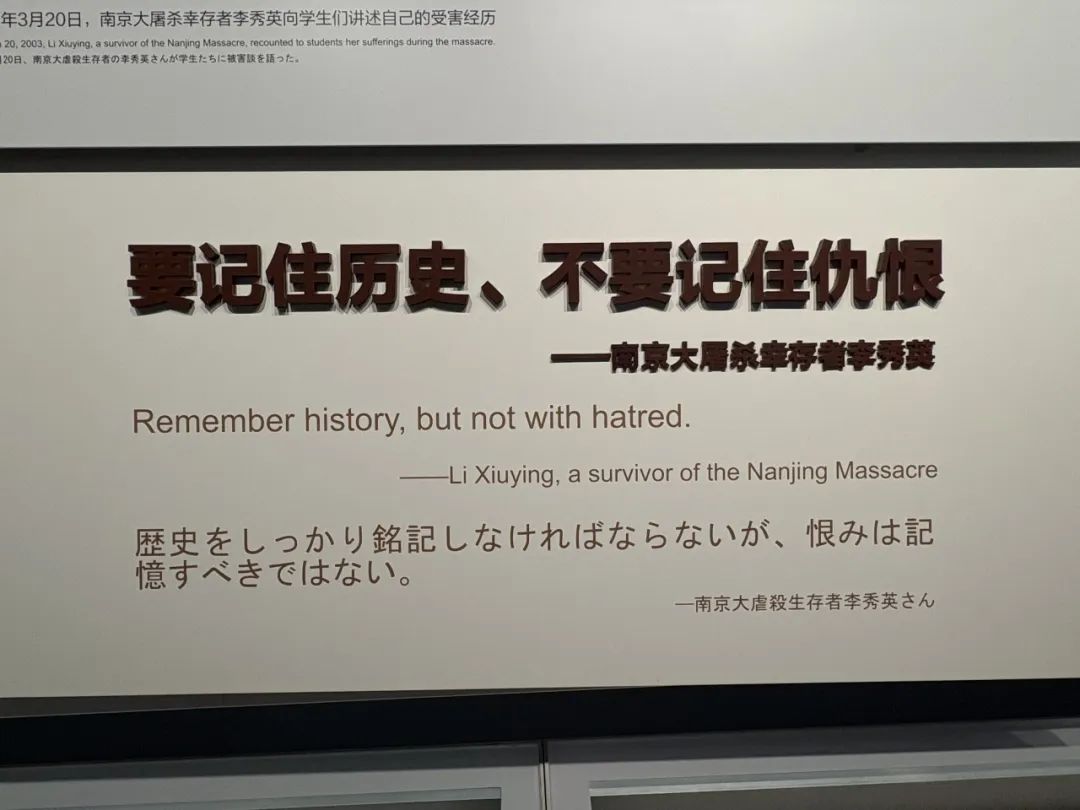

“设立纪念馆,不是为了延续仇恨,而是为了记住历史,不让悲剧重演。”讲解员的话让我们铭记:青春的我们,不仅要珍惜当下的和平,更要成为和平的守护者。

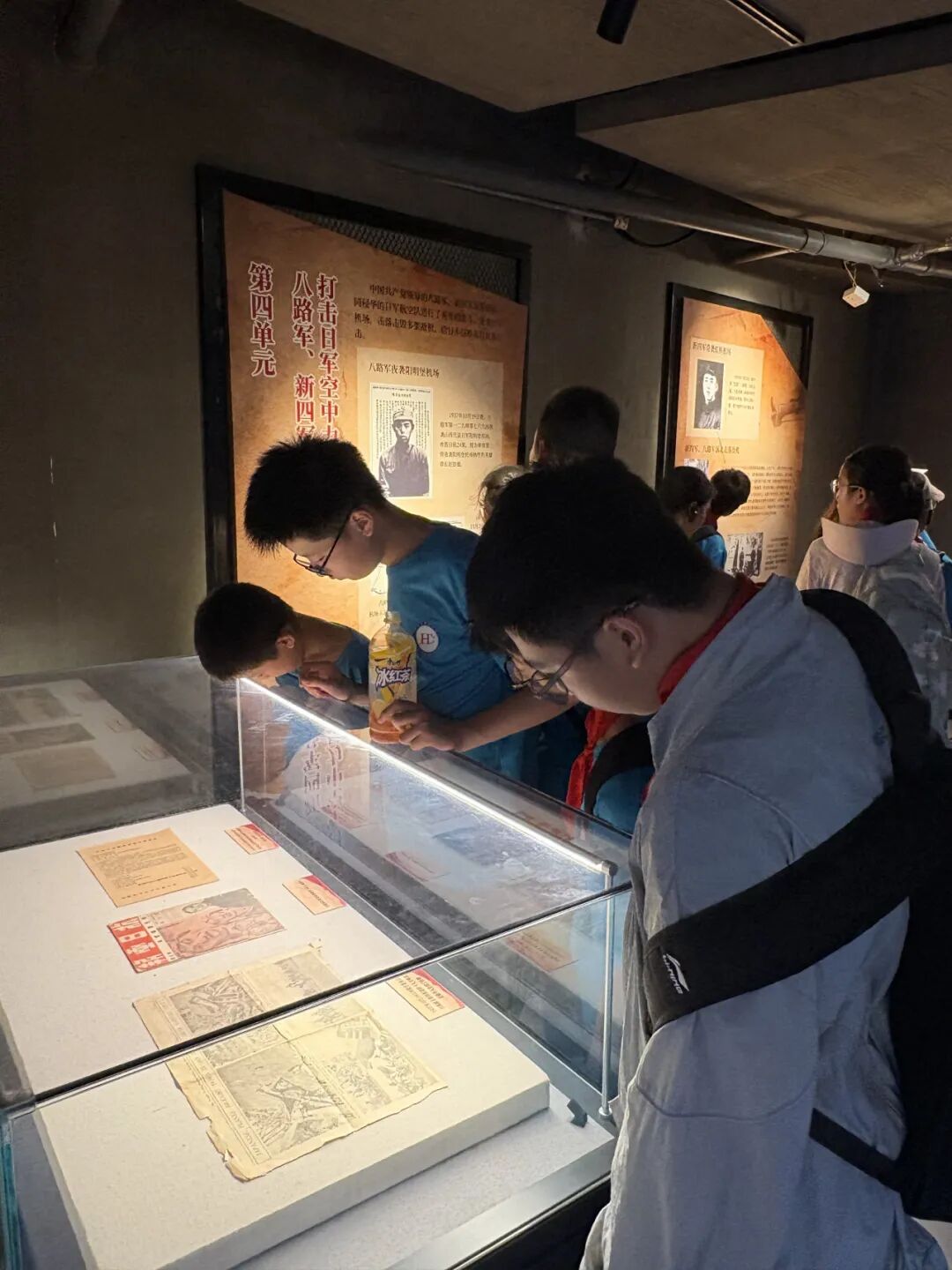

第二站 南京抗日航空烈士纪念馆

离开纪念馆,我们来到南京抗日航空烈士纪念馆。这座建在紫金山北麓的纪念馆,形似一架展翅的飞机,仿佛在诉说着航空烈士们的壮志豪情。

走进馆内,墙上的“烈士名录”格外醒目:1600多位烈士的姓名、籍贯、牺牲年份一一列出,其中既有中国飞行员,也有来自美国、苏联的援华航空战士。我们在“陈怀民烈士”的展柜前久久驻足:1938年武汉空战中,22岁的陈怀民驾驶战机被日军击中,他没有选择跳伞逃生,而是驾驶失控的战机撞向敌机,与敌人同归于尽。展柜里,他写给母亲的家书字迹工整:“母亲,您不用为我担心,我一定为国杀敌,不负您的养育之恩。”简单的话语,却让我们感受到了革命先辈“以身许国”的勇气。

第三站 江南水泥厂

研学的最后一站,是位于栖霞区的江南水泥厂。这座看似普通的老厂房,背后藏着一段“以厂为盾”的传奇故事。

1937年南京沦陷时,江南水泥厂的德国工程师京特·罗森和丹麦工程师贝恩哈尔·辛德贝格,冒着生命危险在厂区升起德国和丹麦国旗,机智地称工厂是“国际保护区”,并搭建了临时难民营。在他们的保护下,近万名南京百姓躲进水泥厂,从而躲过日军的屠杀。

志愿者带领学生走进当年的厂房,观看当年留存下来的真实影录,了解水泥厂内油画背后的故事,生锈的机器旁摆放着当年难民使用的水缸、木桶。讲解员指着一处墙角说:“这里曾是难民的藏身之处,日军多次想闯入,都被罗森和辛德贝格拦住了。

这一刻,我们深刻体会到:战争虽残酷,但人性的光辉从未熄灭;抗争不仅是战士们的浴血奋战,也是普通人在危难时刻的坚守与善良。

行走中的成长,历史里的答案

两天研学之旅像一段被阳光晒得暖暖的记忆,两天里,华电学子走出教室,触摸课本外的世界,而最让人心安的,是带队老师和班主任们始终在侧的陪伴与关怀。

出发时,老师们手里攥着名单反复清点人数,参观场馆时,他们怕学生跟不上队伍,特意走在队伍末尾,遇到学生好奇又不敢问的问题,则会主动上前和讲解员沟通,帮学生解惑。他们不只是“带队者”,更像临时的“家长”,把学生的安全、情绪都放在心上,发现学生的不良习惯也会抓住契机及时纠正,让此次的旅途变得更加充实。

作为新时代的青少年,我们不仅要“读懂历史”,更要“传承历史”——传承明城墙的工匠精神,守护遇难同胞纪念馆的和平使命,学习航空烈士的担当勇气,铭记江南水泥厂的善良初心。这,就是我们在南京的研学之旅中,找到的关于“青春与成长”的答案。